将来、ご自身の歯で

しっかり食べれるために。

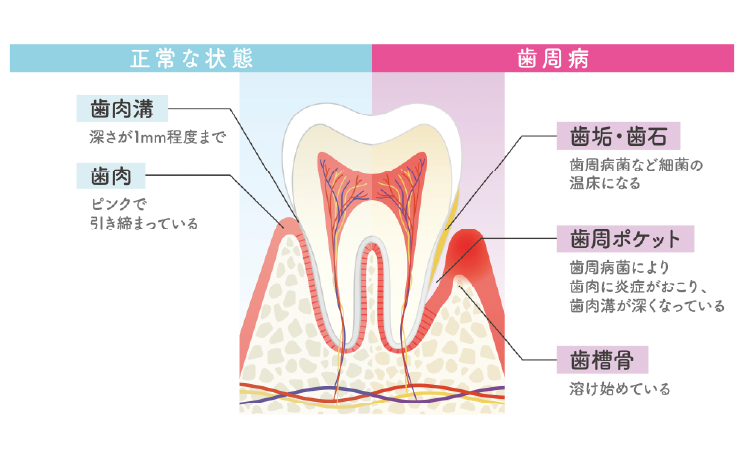

歯周病とは、歯と歯ぐきの間に繁殖する細菌に感染し、歯の周りに炎症が起こる病気です。

口の中には歯周病菌が蔓延し、初期段階では歯肉が腫れ、痛みが出たりすることがあります。

炎症が歯ぐきに限定されているときは歯肉炎、それ以上に進行すると歯周炎(歯槽膿漏)と呼ばれます。

はじめはほぼ自覚症状がないまま進行し、歯周炎になると歯を支えている骨が溶け、歯が揺れてきて、そのうち骨が歯を支える力を失い、最終的には歯が抜け落ちてしまい、噛めなくなり全身に影響が及ぶことがあります。

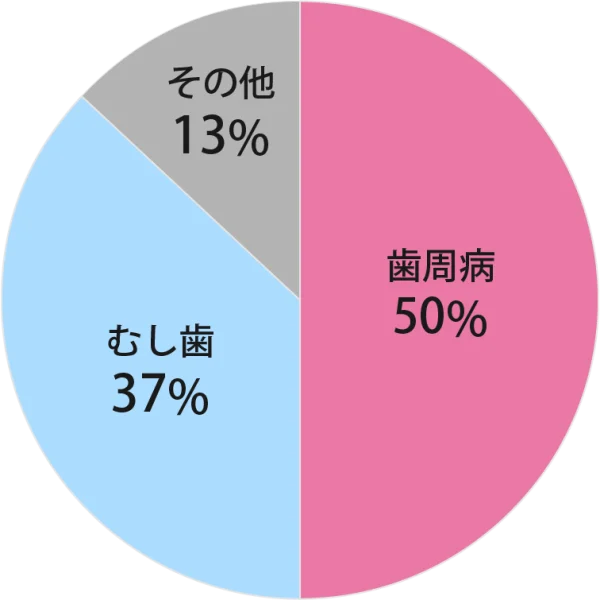

歯周病は歯を失う原因のNo.1

歯周病は口の中だけの病気ではなく、炎症が続いていると、

歯周病菌や菌の出す毒素が血流に乗って心臓に運ばれたり、肺に入ったりして、

全身疾患を引き起こすおそれがあります。

さらに、妊娠中に歯周病が進行した場合は早期低体重児出産の可能性もあり、

血液中に入った歯周病菌が胎盤を刺激し

胎児の成長に影響を与えることが要因の一つではないかといわれています。

持病(既往歴)のある方、妊婦の方は、歯肉のお手入れは重要になってきます。

むし歯と違ってほとんど痛みがないため、

気づいたときには抜くはめに…ということにならないためにも、予防を心がけましょう。

歯周病の進行

初期

歯の根元に少し歯垢や歯石がついている。あまり自覚症状はない。

歯周炎

歯と歯の間の歯肉が赤く腫れる。歯ブラシで出血する。歯の動揺はない。

歯周病中等度

歯の周辺の歯肉も赤く腫れる。出血・口臭・起床時の不快感がある。歯の動揺もある。

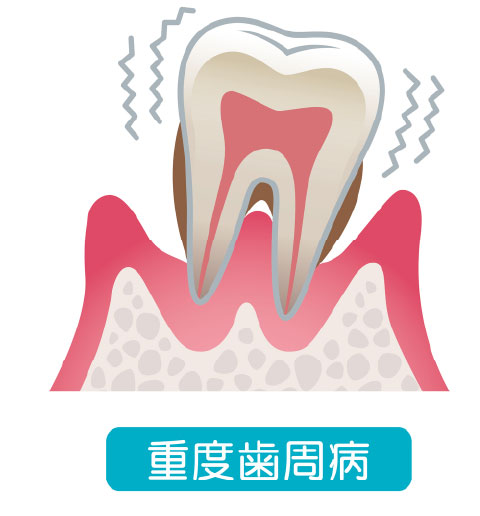

歯周病重度

歯ぐきが化膿し、腫れることもある。歯の動揺が著しくなる。

歯周病治療の流れについて

1 検査と問診

歯周病検査やレントゲン撮影を行い、歯ぐきの腫れや歯槽骨の状態を調べます。

また、歯垢や歯石の付着状況をみて、日頃の自覚症状や全身状態についてお聞きいたします。

2 歯周病治療の始まり

検査の結果と診断結果を交えて、患者様へ病状をお伝えします。治療計画をご説明し、内容にご納得頂いてから治療に入ります。

3 歯石除去

歯の表面に付着している歯垢や歯石を取り除きます。

4 再検査

歯周病が改善しているか、再検査により診断いたします。改善がみられない場合は、原因を詳しく調べ、更に外科的な治療を行う場合もあります。

5 メンテナンス

歯周病の再発を防ぐため、1 ~ 3 か月ごとにPMTC や歯石除去を行います。メンテナンス時に歯ぐきの状態をチェックし、再発してしまった場合も早めに再治療を始めることができます。

TREATMENT

歯周病治療の治療費について

保険診療となります。

患者さまのご要望に応じた治療をご提案しておりますので、気になることやご希望がございましたら、お気軽にスタッフまでお問い合わせください。

歯周病が全身に及ぼす影響

歯周病の治療が終わった後は、治療の経過やブラッシングの状況を確認し、悪化・進行しないように定期検診を行っています。欧米では歯周病を「静かなる疾患」と呼びます。

これは患者さん自身が再発や進行を自覚することは困難であると言う事です。

したがって歯を失わないためにもトラブルを感じなくとも定期的に歯科医院でメインテナンスを受けることが必要なのです。一日でも長くご自身の歯で、お食事ができるようにお手入れしましょう。

【歯周病と全身の健康】

【心臓病】

歯周病と心臓病には深い相関関係があり、歯周病原因菌が心臓の血管をつまらせ、心臓の血管の細胞を障害することがアメリカの研究で明らかになりました。動脈硬化症や大動脈瘤にかかった細胞を検査すると、多くの歯周病関連菌(Pg 菌=Porphyromonas gingivalis など)が検出されます。

【糖尿病】

歯周病は以前から、糖尿病の合併症の一つと言われてきました。実際、糖尿病の人はそうでない人に比べて歯肉炎や歯周炎にかかっている人が多いという疫学調査が複数報告されています。

糖尿病の患者さまは、血液が高血糖になり、毛細血管がもろくなります。そのため、糖尿病でない患者さまと比較した場合、毎日のお口のケアを怠ると、歯肉炎を起こしやすくなり、そのまま放置すると重度の歯周病になりやすいと報告されています。

【肺炎】

厚生労働省より、高齢者(65歳以上)の死亡原因、第1位は肺炎と報告されていますが、肺炎の中でも、口の中の細菌が肺に入り込み炎症を起こす肺炎を誤嚥性肺炎や嚥下性肺炎といいます。高齢になると、食べ物を飲み込むための喉の筋力が低下し、本来食道に入るものが、気管支に入ってしまうことがよくあります。誤嚥性肺炎を起こした患者さまの肺からは、歯周病原因菌(嫌気性グラム陰性桿菌など)が高い頻度で見つかることから、歯周病と肺炎に強い関連性があるとされています。

日頃のケアで歯周病を撃退しましょう

1 毎日のブラッシング

しっかりとしたブラッシング方法を学び、毎日きちんとブラッシングをして丁寧に歯垢を取り除くことが大切です。

2 定期検診

歯垢を放っておくと、石のように固い歯石になります。少なくとも半年に一回は定期検診に行き、歯石除去と歯の健康チェックをしましょう。

3 早めの診療

歯周病は 「沈黙の病気」 とも呼ばれ、自覚症状が出にくいものです。

「大丈夫」と思っているうちに進行してしまうことが多いため、 定期的なチェックと早めのケア が大切です。

歯ぐきの健康を守るために、まずはご相談を。

歯周病の予防と治療をしっかり行い、 健康な歯と歯ぐきを守っていきましょう!

TREATMENT

Q&A

Q. 歯周病はどんな治療をするの?

A. 当院では、 患者様一人ひとりの状態に合わせた歯周病治療を行っています。

・ 歯のクリーニング(スケーリング)

専用の器具を使い、歯の表面や歯ぐきの中に付着した 歯石やプラーク(細菌の塊) を徹底的に除去します。

・ 歯周ポケットの洗浄・除菌

炎症が進んでいる場合は、 歯ぐきの奥の汚れまでしっかり取り除く治療 を行います。

・ブラッシング指導

歯周病を防ぐには、 正しい歯磨き習慣 が欠かせません。患者様のお口に合ったブラッシング方法をアドバイスします。

・重度の歯周病には外科的治療も対応

進行が進んだ場合でも、できるだけ歯を残す治療 を検討し、必要に応じて外科処置も行います。

Q. 糖尿病があると歯ぐきが腫れやすいと聞きましたが?

A. 特に糖尿病と歯周病は関連性が高く、糖尿病が悪化すると歯周病も悪化しやすくなり、歯周病が悪くなると糖尿病が悪化すると言われています。にしまつ歯科クリニックでは吉岡内科と連携して歯周病の治療を行っています。糖尿病の方は現在のHbA1c や血液検査の結果を持ってきていただけると内科と歯科で適切な治療を行えますのでぜひお持ちください。